「遠水近火を救わず」 機械に巻き込まれてから電源を切ろうと思っても、それでは間に合いません。

機械が不意に動作しないようCI(電源や圧縮エアー等のエネルギー源の遮断)を行なってから作業を開始してください。

安全柵のロックアウト確認、設備のCI確認、設備点検開始。

Implement lockout and complete isolation before inspecting machines.

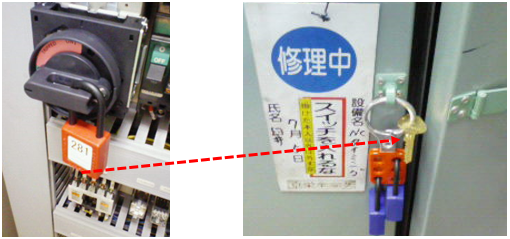

ブレーカーロックアウト

安衛則第107条(掃除等の場合の運転停止等)

1 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

留意事項「平成25年4月12日付基発第0412第13号通達。」

①第1項の「調整」の作業には、原材料が目詰まりした場合の原材料の除去や異物の除去等、機械の運転中に発生する不具合を解消するための一時的な作業や機械の設定のための作業が含まれること。

②第1項の機械の運転停止に関して、機械の運転を停止する操作を行った後、速やかに機械の可動部分を停止させるためのブレーキを備えることが望ましいこと。

③第1項ただし書きの「覆いを設ける等」の「等」には、次の全ての機能を備えたモードを使用することが含まれること。なお、このモードは、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付け基発第0731001号)の別表第2の14(3)イに示されたものであること。

ア 選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。

イ 危険性のある運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作式制御装置の操作を続けることによってのみ動作できること。

ウ 動作を連続して行う必要がある場合、危険性のある運動部分の動作は、低速度動作、低駆動力動作、寸動動作又は段階的操作による動作とすること。

④第1項の「調整」の作業を行うときは、作業手順を定め、労働者に適切な安全教育を行うこと。

⑤第2項の「当該機械の起動装置に表示板を取り付ける」措置を講じる場合には、表示板の脱落や見落としのおそれがあることから、施錠装置を併用することが望ましいこと。

127 訪問者数: